ニュージーランドで保育士として活躍するオークランド在住のNobuko Kurodaさん。

ニュージーランド好きが集まるFacebookグループで知り合い、個人的にもZOOMでお話しさせてもらってそのお人柄に惹かれ、NZへの渡航が可能になったら現地で会ってみたい人の一人になりました。

そんなNobukoさんが、これまた普段からお世話になっているクライストチャーチ在住の旅ガイド&フォトグラファーのミッチーさんたちが主宰するYouTubeチャンネル「ニュージーランド現地ガイドの小部屋話し」でニュージーランドの幼児教育のナショナルカリキュラム「テファリキ」について現場の保育士としてお話しされると聞き、LIVEを拝見しました!

ご存じの方もおられると思いますが、世界から注目されるニュージーランドの「テファリキ」、まずは今回の動画で紹介されていた内容を改めてまとめてみたいと思います。

テファリキとは? 日本からも視察団が訪れ、学びたい!と思われるわけ

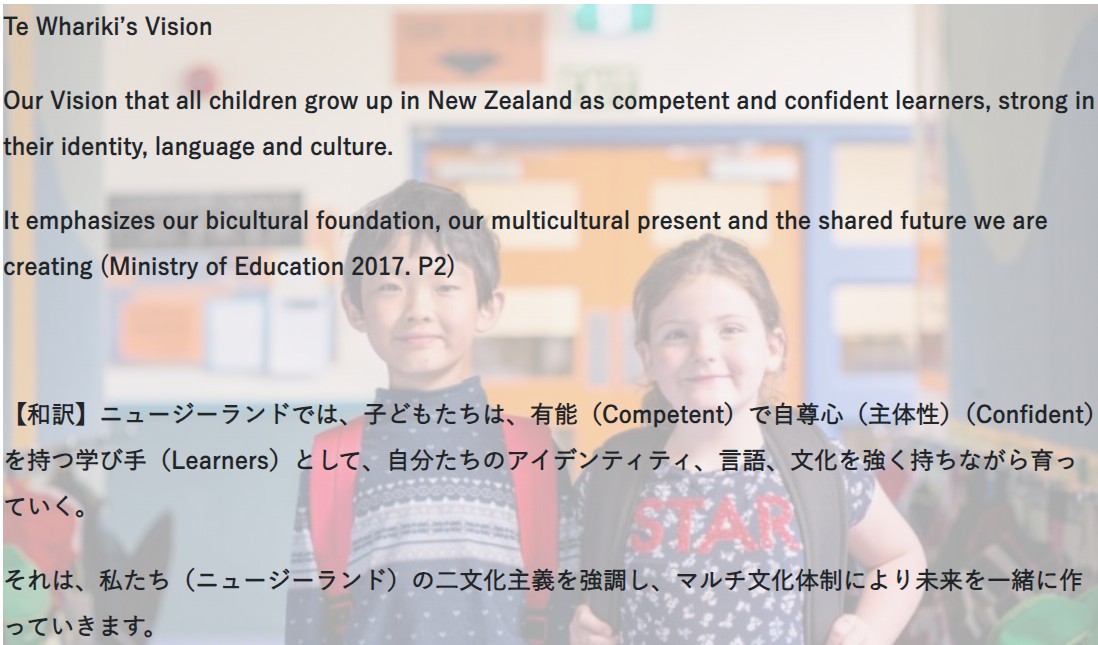

今回のLIVE配信、まずは「テファリキ」の説明からスタート。

このテファリキのビジョンがまたとっても素晴らしいんです!

実際に、ニュージーランドで幼児教育に携わる人たちは、常にこのテファリキのビジョンを根っこにおいて毎日子どもたちと接している、と聞いて「子どもの意思を尊重し自律をうながし、いいところをたくさんほめながら伸ばす」ニュージーランドの教育の基盤がここにあるなと感じました。

マオリの人たちとの共栄共存、そしてさまざまな文化を受け入れてきたマルチカルチャーの国、ニュージーランドだからこそ、このテファリキが生まれたそうです。

実際に、このテファリキが作られたとき、トップダウン方式ではなく、現場からの声を吸い上げて広く意見を集めて、たくさんの人がかかわって決めてきたというプロセスがあったそうです。まさに・・・生みの苦しみをへて、ニュージーランドの教育現場にいる人たちが子どもの未来を思い作り上げたものだそうです。 初版が発表されたのは1993年、まさにニュージーランドに世界からのさまざまな文化的背景を持つ人たちが移住してきて、大きなNZの変動・変革期を迎え、Education Reformと呼ばれている時期だったそうです。そんな変革の時代に産声を上げたカリキュラムだったとのこと。移民の国、多文化の国であるニュージーランドだからこそ!のカリキュラムですね。

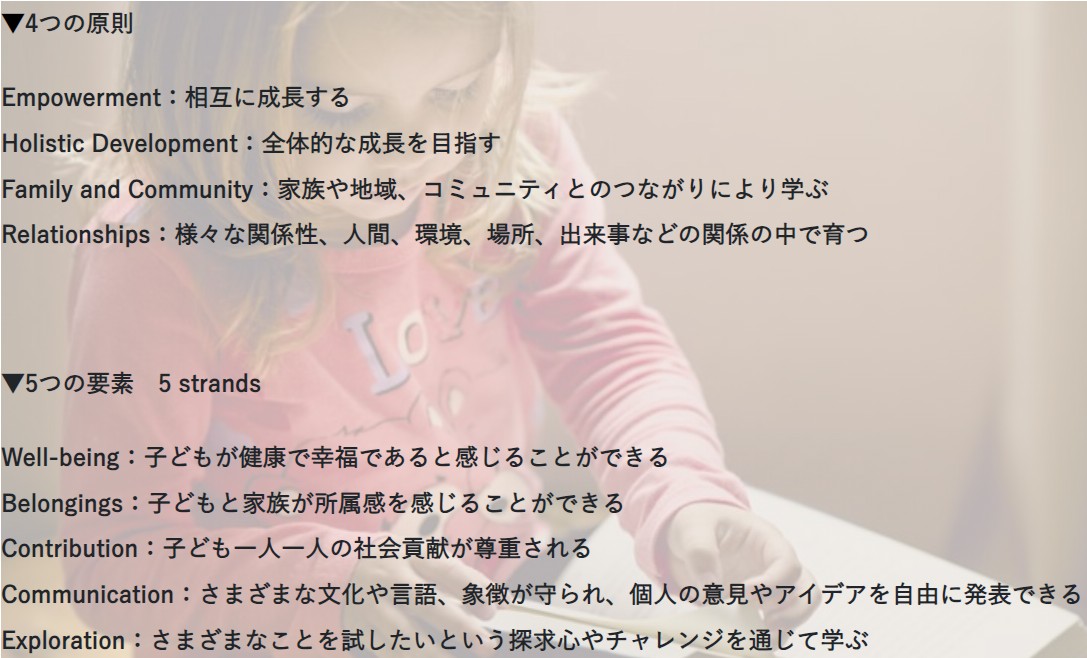

テファリキの4つの原則と5つの要素

テファリキは4つの原則と5つの要素で構成されていて、その内容は日本の幼児教育研修などでも注目されています。

ひとつひとつを丁寧に読むと、なんとなく、静かな感動が生まれる気がします。

丁寧に、子どもを一人の人間としてその存在と意思を尊重し、子どもが子どもとして健康で幸福であることがニュージーランドの幼児教育の核としてあることがわかります。

特にこの5つの要素、子どもが必要とすることに教育としてしっかり取り組んでいることがわかり、素晴らしいと思います。

保育現場の実例として、Nobukoさんがおっしゃっていたこと、「子どもが癇癪おこしたとき、1歳とか・・・言葉を話し出したばかりの赤ちゃんぐらいでも、大人に話すように、言葉を使って表現することを促されるんです」というのがとっても印象的でした。

ニュージーランドでは、子どもと話すときでも子ども扱いせず、普通に対等に会話をしているように感じる、とミッチーさんもおっしゃっていました。

なるほど!ここは、日本とは違うなと思う点でした。

最後に・・・保育園っ子だった我が子の保育園時代を思い出しています。

日本の教育は海外のものと比較して、「こうあるべき」や同調圧力が強い…と言われがちですが、私の思い出では保育園は違っていたように思います。

文部科学省が管轄する教育の場としての幼稚園と、厚生労働省が管轄する保育園とはその役割が違っていると言われていて、保育園っ子はのびのびと思う存分遊び、居場所をちゃんと持っていて、大人に見守られていたと思います。

ニュージーランドのテファリキまではいかないかもしれませんが、日本の保育もとても素晴らしいと思っています。

以前別のオンラインイベントで教えてもらったことですが、ニュージーランドの保育園にはお遊戯会や運動会など、日本で普通に行われている行事がないそうです。

みんな、好きなことを好きなだけやって、人と同じように何かをしなければいけない時間というのがないらしい・・・それは素晴らしい!と思いますが、現地の日本人ママたちはそれはそれで少しさみしい、と思う時もあるそうです。

ニュージーランドの幼児教育カリキュラム「テファリキ」について書いてみました!

こうして書いてみると・・・ニュージーランドのその後の教育もこのテファリキがベースにあってのものなんだなぁと感じます。

中学・高校も、子ども一人一人が大事にされますし、自律を求められると同時に尊重され、たくさんいいところをほめてもらい、大人に見守られながら成長します。

知れば知るほど、ニュージーランドという魅力を感じます。

コロナ禍で、渡航ができなくても、日本に住む私たちとニュージーランドに住む日本人のみなさんとがオンラインで交流しながら両国についての理解を深めることができて、素敵な時間を過ごすことができて感謝です!